|

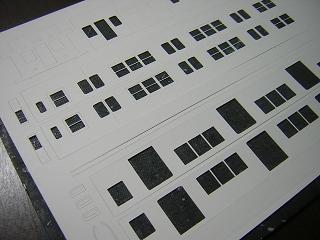

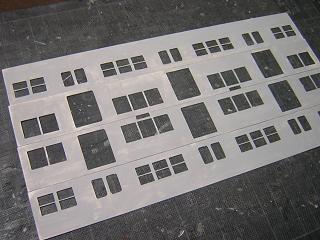

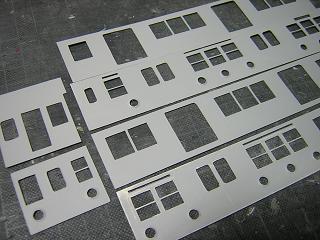

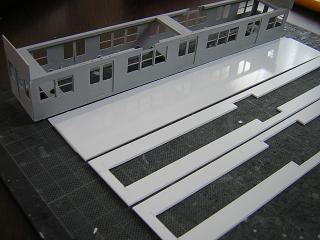

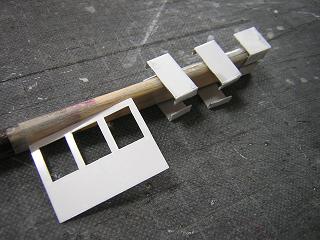

窓抜き作業

・作業開始。

カッティングマシンでつけてもらった溝をカッターでなぞり、窓、

ドアなどを切り抜いていきます。

一気に切り込みを入れず、徐々に力を入れてなぞっていくのが

良いかと思います。 |

|

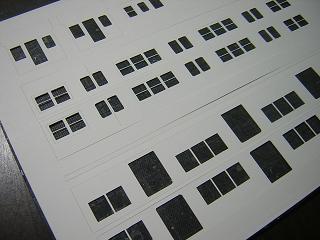

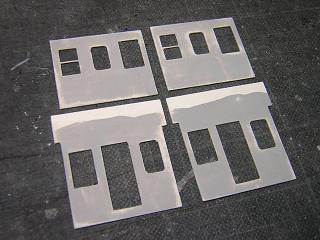

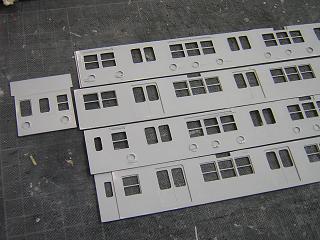

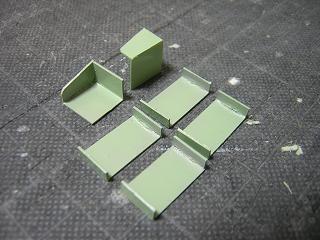

窓抜き作業

・中間車完了。

|

|

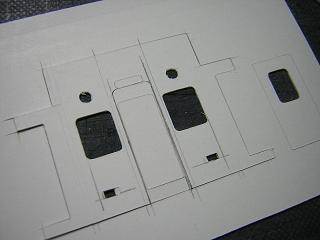

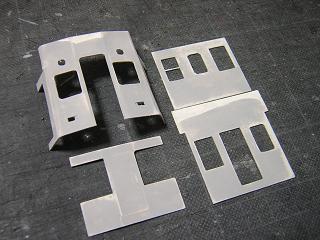

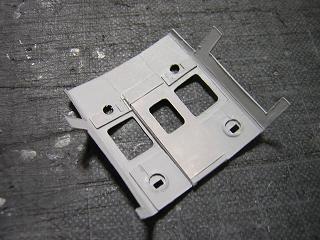

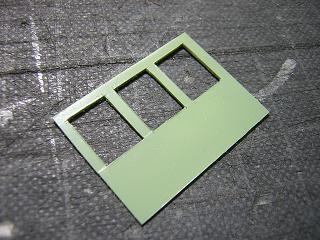

前面考察

・貫通ドア部は7001-7101形と同様の構成とするため、貫通ドア部を

ごっそり切り抜くこととし、切り取り部をケガいておきます。

またテールライト位置も若干移動しています。

★ここでの失敗→貫通ドア部切抜きを広げるのを忘れていました。

結果、貫通ドアが狭いままで完成としています。 |

|

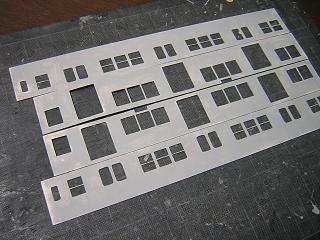

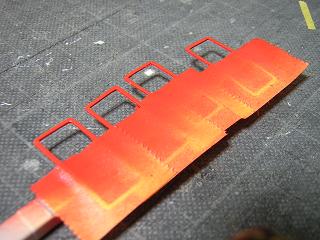

前面考察

・前面をコの字型に曲げて行きます。

この段階では強度的にも弱いので取り扱い注意です。 |

|

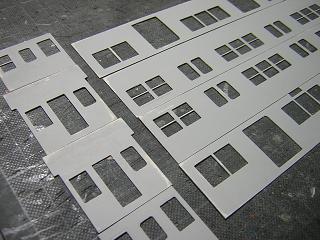

下地処理

・強度確保も兼ねて、サーフェイサーを表裏筆塗りした後、400番の

ペーパーで軽く表面研磨しています。

平滑処理を行った後、均一になるよう再度サーフェーサーを

スプレーで吹付けています。

このときはGSIクレオスのMr.サーフェイサー500を使用して

います。

写真は先頭車7801形。 |

|

下地処理

・中間車7901形も同様です。 |

|

下地処理

・7901形用妻面。 |

|

下地処理

・7801形用前面と妻面。 |

|

下地処理

・一旦平滑処理を行った後、均一になるよう再度サーフェーサーを

スプレーで吹付けています。

このときはGSIクレオスのMr.サーフェイサー500を使用しています。

写真は7801形。 |

|

下地処理

・中間車の7901形も同様です。 |

|

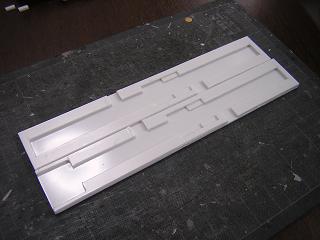

側板製作

・裏板には表板、裏板接着時にサーフェーサーを流込めるよう

ポンチで○穴を開けています。 |

|

側板製作

・表板と裏板の接着。

目玉クリップで固定し1昼夜程度寝かして起きます。 |

|

側板製作

・側板の完成。

妻板も同様に製作しています。

2012-4/8 |

|

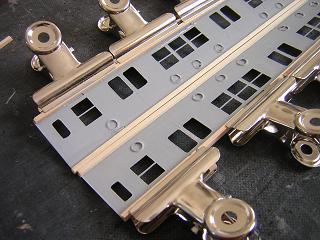

側板補強材取付け

・補強と、裾部R表現を兼ねて、側面補強材を接着します。

今回2mm×2mmの角材を用いています。 |

|

側板補強材取付け

・側面の寸法に角材を切り出し、木工用ボンドで接着します。

乾燥に時間がかかるため、2両/日程度の作業となります。

なお71005F製作時に客用窓レイアウトが若干低めに感じた為、

今回裾部の補強材を0.5mmずらして接着しています。

|

|

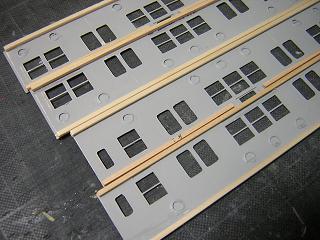

側板補強材取付け

・補強材取付け完了。 |

|

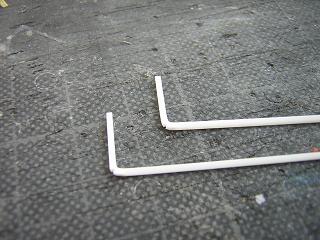

前面貫通ドア周辺処理

・貫通ドア部の窪みを表現する為、貫通ドア枠を1mm角のプラ角材を

用いて表現してみます。 |

|

前面貫通ドア周辺処理

・ドア枠として、1mmのプラ角材を貼り付けています。 |

|

前面貫通ドア周辺処理

・貫通ドアを接着。

同時に貫通ドアの上部と下部の隙間にも型紙の余分な箇所から

適当なサイズに切り出して貼りつけています。 |

|

方向幕検討製作

・実車では方向幕は屋根肩のR部に出っ張った形で取付いて

いますので、型紙では別パーツ化されています。

ただ、若干抜き穴サイズが小さいようでしたので、自分で

開けなおしてみました。

前面は写真のようになります。

ただ、方向幕部の接着は、屋根を取り付けた後に行います。 |

|

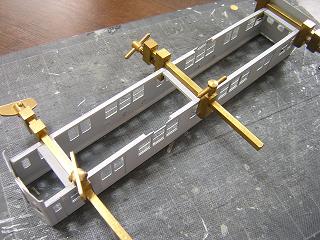

車体箱組

・まずは側板と妻板を接着します。

プラキットと同様に、まずL型に組んで、それを組合わせる手順で

行っています。

接着は木工用ボンドを使用しています。

|

|

車体箱組

・前面側も同様です。 |

|

車体箱組

・7835と7935。共に箱状になりました。

このあと補強処理を施していきます。 |

|

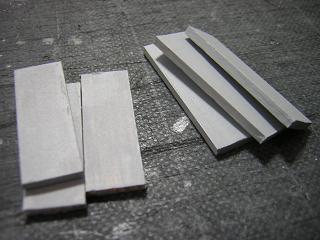

車体補強

・車体補強として、天井部と床部に角材を入れます。

2mm厚の角材を切り出して使用します。 |

|

車体補強

・切り出した補強材は、表面処理としてサーフェイサーを筆塗り

しています。 |

|

車体補強

・補強材は、天井部は両端と真ん中の3箇所に入れています。

ゴム系接着剤を用いて、ハタガネで固定して1昼夜寝かせて

います。 |

|

車体補強

・補強材の取付け完了。

床部の補強材は床板固定用ネジを設けるため、Φ2.0mmの穴を

開けておき、M2×6mmネジとナットで固定しています。

2011-4/15 |

|

屋根板検討

・7801-7901形2次車は、新造時ラインデリア装備車として、かなり

平坦な屋根R形状となっています。

各種写真や、屋根の高い7001-7101形と並べて大体のR形状を

決めていきます。 |

|

屋根板製作

・ざっくりとR形状をケガいてみました。

平坦にしたつもりですが、これでも結構Rが付いているように

見えます。 |

|

屋根板製作

・今回も、屋根板にはプラ板を使用しました。

型紙の図よりt=1.2mmのプラ板(確か)計3枚を重ねます。

室内側の2枚は、KATO製室内灯ユニットを組込む為、導光材

部分をくり抜きます。 |

|

屋根板製作

・こちらは先頭車用。

ヘッドライト/方向幕とのあたり部をくり抜いています。 |

|

屋根板製作

・3枚のプラ板を張り合わせた状態。 |

|

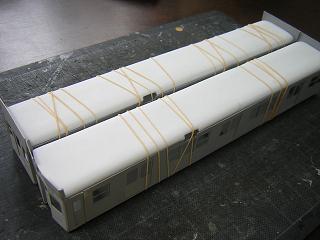

車体仮組立

・車体と屋根板を接着します。

プラと木の組合せの為、ゴム系接着剤を使用しました。

接着後、固定するまで1昼夜寝かしています。 |

|

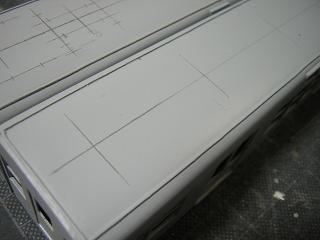

車体組立

・車体と屋根板が組み合わさりましたので、接合部をパテで

平滑化します。 |

|

車体組立

・7001-7101形では幕板部が目立ちましたので、0.5mm位置を

ずらしました。

補強材の隙間にもパテを埋めています。 |

|

車体組立

・前面も屋根Rなどを削りだしていきます。 |

|

車体組立

・前面も同様にRをつけていきます。 |

|

車体下地処理1

・側面含め平滑処理を行って、サーフェイサー500を吹きつけた

状態。 |

|

車体組立2

・前面方向幕部の表現を試みます。

まずは前面部を貼り付け、後から上側に0.3mmケント紙を

貼り合わせます。 |

|

車体組立2

・上側はこのように貼り付けています。 |

|

車体組立2

・側面方向幕部も同様に0.3mmのケント紙を用いて行います。 |

|

車体組立2

・側面方向幕を車体内側から。 |

|

車体組立2

・方向幕横の隙間は上側と同様に0.3mmケント紙を貼り付けて

います。

(写真では右側に相当) |

|

車体組立2

・側面方向幕の左右上側にケント紙を貼り合わせて、隙間を

パテ埋めした状態。

|

|

車体組立2

・前面方向幕も同様に処理しています。

2012-4/22

|

|

雨樋取付け

・車体にテープで仮止めした後に、順に薄めたサーフェイサーを流し、車体に

固定していきます。 |

|

雨樋取付け

・前面部アップ。 |

|

雨樋取付け

・側面方向幕部アップ。 |

|

雨樋取付け

・雨樋の取付け完了。 |

|

雨樋の取付け

・妻面の雨樋も同様に取付けます。 |

|

車体下地処理2

・雨樋を含めて下地処理を行います。

GSIクレオスのMr.サーフェイサー500を吹付けています。 |

|

靴ヅリ取付け

・型紙から適当な幅に切り出し、車体に貼り付けていきます。

手法は雨樋と同様です。 |

|

前面ライト加工

・ヘッドライト台座の再現方法も7101/7828と同様です。

ライトリムにはTABASA PN-028の250WヘッドライトA

(外径Φ2.3mm)を使用するため、一回り大きいΦ3.5mmのケント紙

を貼付け、瞬間接着剤で固めた後にΦ2.7mmで穴を開けなおします。 |

|

前面ライト加工

・ヘッドライト台座を貼り付けた状態。

ちなみに写真は誤ってΦ4mmを貼り付けた状態。

(塗装後に気づいて修正しています)

|

|

前面ライト加工

・Φ2.7mmで穴を開けた状態。 |

|

車体下地処理3

・仕上げの下地処理を行います。

GSIクレオスのMr.サーフェイサー1000を吹付けています。 |

|

車体下地処理3

・しかし、こちらも肩のRを削りすぎたのか、7801型3次車というより

3801型のように 見えて仕方がありあません...。 |

|

屋根上機器取付け準備

・パンタ周辺配管やクーラー実装に向けて、実装位置をケガいて

いきます。

写真は7835のパンタ周辺。 |

|

屋根上機器取付け準備

・こちらは7935のクーラー取付け位置。 |

|

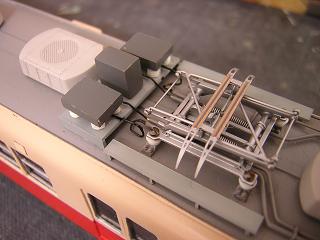

7835屋根上機器取付け準備

・とりあえずパンタ取付穴を開けます。

パンタグラフはフクシマのPT48を使用します。

Φ1.0mmで取付穴を開けておき、Φ1.3mmでタップを切って

おきます。

素材がプラなので、ねじ山を潰さない様に慎重に作業を

行います。 |

|

7835屋根上機器取付け準備

・パンタ台座を瞬間接着剤で接着します。

パーツはエコーNo.614 パンタ碍子台を使用しています。

2012-4/29

|

|

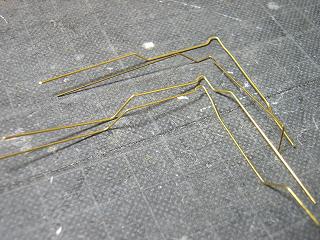

屋根上配管の製作1

・各種高圧配管関係。

高圧配管系にはΦ0.6mm、Φ0.5mm、空気作用管にΦ0.4mmの

真鍮線を使用しています。

なおパンタ台に接続される箇所は、一部真鍮パイプを使用して

います。 |

|

屋根上配管の製作1

・梅田寄りパンタグラフ周辺を山側から。 |

|

屋根上配管の製作1

・梅田寄りパンタグラフ周辺を海側から。 |

|

屋根上配管の製作1

・神戸側妻面レイアウト。

実車は既に引退していることから、比較的近い7861-7961型の

配管を参考にしています。

|

|

妻面ステップ取付

・妻面のステップには、マッハのステップを使用しています。

また一番上の手摺はΦ0.3mm真鍮線を使用しています。

なお接着には瞬間接着剤を使用しています。 |

|

前面ステップ取付

妻面同様、1番上の手摺はΦ0.3mmの真鍮線です。

屋根上の手摺も同様です。 |

|

前面ステップ取付2

1番上の手摺はΦ0.3mmの真鍮線を用いて表現しています。 |

|

妻面ステップの取付2

・7835のパンタ側妻面も同様です。 |

|

妻面ステップの取付2

・7935の妻面も同様です。 |

|

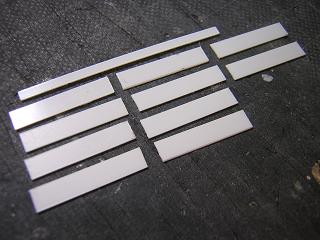

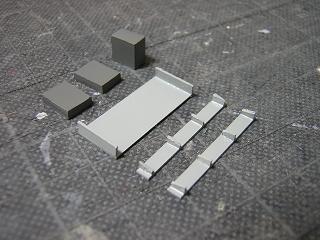

クーラー台座製作

・クーラーの台座として、t=2.0mmのプラ板を切り出していきます。 |

|

ラインデリアカバー製作

・ラインデリアカバーもt=0.5mmのプラ板を切り出しています。

7001と同じ幅にしています。 |

|

クーラー台座とラインデリアカバー実装

・屋根クーラー台座とラインデリアカバーを接着します。 |

|

クーラー台座とラインデリアカバー実装

・7835パンタグラフ周辺の図。山側より。 |

|

クーラー台座とラインデリアカバー実装

・7835パンタグラフ周辺の図。海側より。 |

|

テールライトケース製作

・角型のテールライトケース。7105F、7828F同様にエコーの札差を

使用することにしました。

車体と同じケント紙に札差を接着して表現します。

|

|

テールライトケース接着

・車体に接着。

接着には瞬間接着剤を使用しています。 |

|

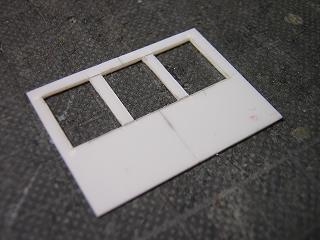

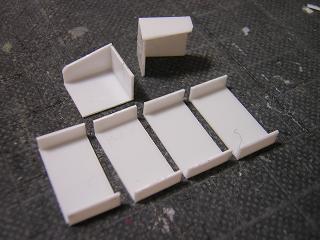

運転台仕切りの製作

・t=0.5mmプラ板を切り出しています。 |

|

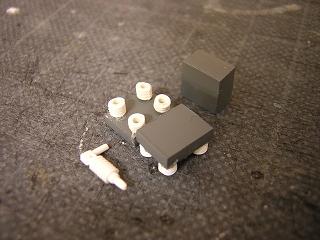

ライトケースの製作

・各種ライト類点灯化を図る為、ライトケースを製作します。

写真は標識/尾灯用と側面方向幕用。

t=0.5mmのプラ板から作成しています。 |

|

前照灯用ライトケースの製作

・t=0.5mmプラ板から、ライトケースを製作します。 |

|

運転台仕切りとライトケースの塗装準備

・ライトケースは下地に銀を塗装後、室内色を塗装します。

2012-5/6 |

|

室内塗装1

・塗装フェーズに入ります。

まずは室内壁から。

準備として車体外側をマスキングします。 |

|

室内塗装1

・まずは壁の薄緑から。

マッハカラーNo.218:淡緑1号をGSIクレオスの薄め液で薄めて

使用しています。 |

|

ライトケースの製作・塗装

・標識/尾灯用と側面方向幕用。素材はt=0.5mmプラ板を使用して

います。

車体と同時に塗装です。 |

|

運転台仕切りの製作・塗装

・こちらもt=0.5mmプラ板を淡緑1号で塗装しています。 |

|

室内塗装2

・次は天井。

壁面をマスキングした後に、GM37:白3号を吹いています。 |

|

車体塗装1

・まずはクリームを塗装。

マッハNo.52:阪神クリームを使用します。 |

|

車体塗装1

・マスキングを行い、車体下部に赤を吹きます。

塗料は同じくマッハNo.53:阪神赤を使用しています。 |

|

車体塗装1

・同様に貫通路幌枠、ステップ、車外スピーカーなども塗装して

おきます。 |

|

車体塗装1

・車体のマスキングを剥がした状態。 |

|

車体塗装1

・マスキングを剥がした状態。写真は貫通路幌枠と踏み板。 |

|

車体塗装2

・塗料の吹き込みは、リワークを施しておきます。 |

|

車体塗装2

・前面も同様、塗料の吹き込みは、リワークを施しておきます。 |

|

車体塗装3

・貫通路ドアは車内と同じ淡緑を吹いています。 |

|

車体塗装3

・車体のマスキングを剥がした状態。 |

|

屋根上配管の製作2

・パンタ台に接続される箇所は、Φ0.6mmの真鍮パイプを使用し、

中にΦ0.3mmの真鍮線を通しています。 |

|

屋根上配管の製作2

・真鍮線を通した真鍮パイプを実装します。

固定は瞬間接着剤を用いています。 |

|

屋根上塗装

・屋根塗装に備えマスキング。 |

|

屋根上塗装

・GSIクレオスのB-504:メタルプライマーを吹いた後、GM9:

ねずみ1号を吹いています。 |

|

屋根上塗装

・マスキングを剥がした状態。

これから細部色入れなどを行っていきます。 |

|

各種パーツ塗装

・クーラーはKATO12系客車用を使用。

GM14:灰色9号を使用します。 |

|

各種パーツ塗装

・屋根上ランボードやヒューズボックスはプラ板で作成。 |

|

各種パーツ塗装

・ランボードは、ヒューズ台とランボードは色のニュアンスを変えて

みました。

GM9:ねずみ1号と、GM14:灰色9号を調合しています。

ヒューズボックス類はGM35:ダークグレーで塗装します。 |

|

床板塗装

・室内側はGM14:灰色9号を、床下側はGM9:ねずみ1号を吹付けて

います。 |

|

窓Hゴム表現

・前面窓と表示幕廻りに色差しを行います。

塗料はGM9:ねずみ1号を使用しています。 |

|

窓サッシ、Hゴム表現

・窓サッシには銀色を、表示幕廻りにグレーの色差しを行います。 |

|

運転台製作

・運転台に色指ししておきます。 |

|

座席塗装

・室内シートはカツミ製プラロングシートを用いています。

寸法に併せて切り出しています。 |

|

座席塗装

・塗装は水性カラーのワインレッドを使用しています。

2012-5/20。 |

|

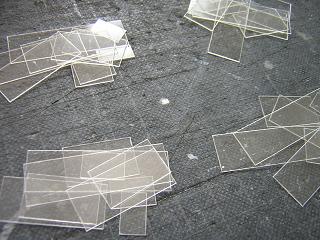

窓ガラスの製作

・t=0.2mmのプラ板を窓サイズに切り出しています。 |

|

窓ガラスの貼付け

・各窓、方向幕に車体裏側から貼り付けていきます。

写真は前面乗務員窓と方向幕部に貼付けた図。 |

|

窓ガラスの貼付け

・側面も同様です。 |

|

サボ掛け製作

・サボ掛けは7105F/7828F製作時の余剰パーツを用いています。 |

|

前面パーツ取付

・標識掛けやワイパー類を実装します。 |

|

前面幌の製作

・阪急8000系付属の幌をレジンコピーし、車体にあわせ上下左右

方向に若干寸法を詰めておきます。

こちらのパーツも7105F/7828F製作時に余分に作っていました。 |

|

各種パーツ塗装

・パンタグラフはフクシマPT48を使用。

流通よりグレーしか入手できなかったので銀に塗装します。

併せてライトリムも銀に塗装しています。

前面幌は、正面のみ銀塗装し、側面の蛇腹部はグレー塗装と

します。 |

|

各種パーツ塗装

・台車のスペーサーはt=0.5mmのプラ板を2枚重ねたものを使用。

前面幌の側面と併せて、GM9:ねずみ1号を吹いています。 |

|

標識灯用レンズの製作

・標識等のレンズも7105F/7828F同様、とある装置のLEDレンズを

取り出し、周囲を削って適当な大きさにしました。 |

|

標識灯用レンズの製作

・標識灯レンズを実装。

レンズ面の仕上がりがイマイチですが...。 |

|

看板類実装

・阪神特急のシンボルでもある特急看板を実装します。

7105F/7828F製作時の残品で、クワ工房NO-E12:先頭列車行先板

(阪神電鉄A)をカラーコピー(縮尺95%)したものをt=0.2mm透明プラ板

に貼付けています。 |

|

方向幕製作

・方向幕は、クワ工房のNo-D42:前面側面列車行先(阪神8000系

他特急)をカラーコピー(95%縮小)した後、透明プラ板に貼付けて

います。 |

|

方向幕実装

・先に作成した方向幕を車体裏側から貼り付けます。 |

|

方向幕実装

・前面も同様です。 |

|

方向幕実装

・全体のイメージです。

この時点で貫通路を広げるのを忘れていることに気づきましたが、

あとの祭り...。

まぁ雰囲気でということで進めます。

>既に阪神7835というより3801の様な顔になっていますが...。 |

|

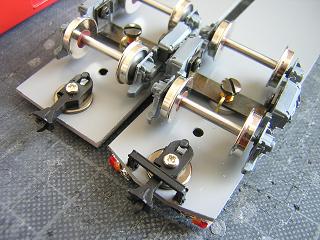

台車加工

・阪神7001形-7101形では台車にFS-341を使用していますが、

残念ながら市販品は存在しません。

よって台車枠が比較的似ているTR-55を使用しました。

メーカーは日光製を使用します。 |

|

台車加工

・TR-55そのままだとブレーキシューが両抱き方式のため、外側の

ブレーキシューを切り取ります。 |

|

台車加工

・ブレーキシリンダーは、山陽電鉄3050系3058F用にDT32から

KW-15を製作した際、余剰となったパーツを捻出します。

数が足りないのでキャストコピーしています。 |

|

台車の塗装

・台車はマッハのNo.234:灰色1号を吹付けています。 |

|

前面ヘッドライト台座の修正

・車体を眺めていると、どうもヘッドライト周辺に違和感を覚え、

7105Fの車体と製作記をじっくり確認すると、台座の寸法は

Φ4mmでは無くΦ3.5mmであることが解りました。

ということで、台座を一旦剥がしてΦ3.5mmで作り直します。 |

|

前面ヘッドライト台座の修正

・台座をΦ3.5mmに修正しライトリム挿入用のΦ2.7mm穴を

開けた状態。

この後、前面の塗装リワークに入ります。 |

|

前面ヘッドライト台座の修正

・塗装リワーク完了。窓周りのHゴム色指しなども行って

おきます。 |

|

前面ヘッドライト台座の修正

・再度各パーツを取り付けた状態。

これで良しとしますが、何か似てない感じです。

意外と阪神の顔は難しいです。

2012-5/27 |

|

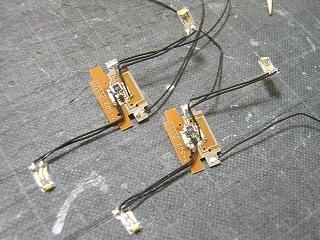

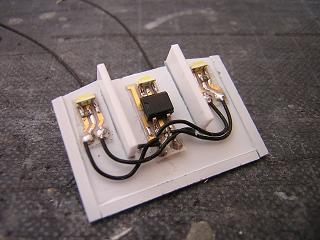

室内灯ユニット加工

・今回も室内灯にはKATO製のライトユニットを使用していますが、

側面方向幕点灯用の電流も、当ユニットから供給します。

そのため、電流値を確保するにあたり、抵抗を680Ωから470Ωに

変更しました。

>ライトユニットに実装されているブリッジダイオード。型名は

分かりませんが、パッケージが小さいことから順方向電流も

大きく取れないと思われ、これ以上抵抗値を小さくするのは

危険かと思います。

いずれにせよ、当方の値は参考程度にしてくださいませ。

(焼損等の責任は負えませんので)

側面方向幕用のLED配線はKATOのライトユニットに実装された

LEDの両端と半田付けしています。 |

|

標識/尾灯の配線

・標識/尾灯ユニット製作します。

ヘッドライトユニットとの接点にシール基板を用いています。

その他配線は7105F/7828Fと同様です。 |

|

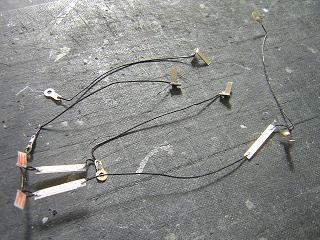

標識/尾灯の配線

・車輌の配線全体の図。

上が7935用、下が7835用です。 |

|

前照灯用ライトユニットの製作

・先に製作した前照灯と前面方向幕ライトを半田付けします。 |

|

前照灯用ライトユニットの製作

・前面ライト一式をライトケースに接着します。

と、まぁ2011年末までに、ここまで作業が進んだので、正月

休みの工事で年明けの運転会に間に合う算段でしたが、年末から

急遽入院となり、作業中断となりました。 |

|

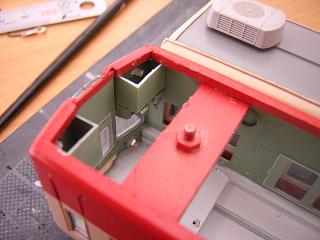

標識/尾灯用ライトケース実装

・先に塗装まで済ませたライトケースと運転台を実装します。 |

|

ライトユニット類の実装

・室内灯用のライトユニットを車体に組み込みます。

あらかじめKATOの室内灯セット付属の反射テープを貼付け、

ライトユニットを車体中央部に配置します。 |

|

ライトユニット類の実装

・ライトユニット実装後、方向幕のライトケースを実装します。 |

|

座席実装

・塗装が完了した座席を室内に組込みます。

写真は車体中央部。 |

|

座席実装

・上と同じですが、運転台〜車体中央部にかけての図。 |

|

前照灯用ライトユニットの実装

・先に製作した前面ライト一式の終電用配線を現物にあわせます。

集電はシール基板を使用してみます。

|

|

前照灯用ライトユニットの実装

・運転室仕切りを入れ、集電用端子を車体に接着して各種ライト

ユニットと運転台の実装は完了です。

|

|

前照灯用ライトユニットの実装

・前面側から見た図。。

|

|

台車実装

・台車スペーサーにΦ2.0mmのネジ用穴を開けておきます。

|

|

台車実装

・組立の終わった台車を車体に実装し、室内灯関係の配線を

行います。 |

|

台車実装

・配線は写真のようにしています。 |

|

屋根上配管の製作2

・パンタからヒューズボックス周辺の配管を作成します。

Φ0.3mmの真鍮線を用いています。

|

|

屋根上配管の製作2

・作成したΦ0.3mmの配管を主配管?に瞬間接着剤で接着

します。

これにより主配管からケーブルが出ている感じを再現した

つもりです。 |

|

屋根上配管の製作2

・パンタ周辺を神戸寄り妻面からの俯瞰。

|

|

連結器の実装

・他編成との連結面はバンドーン型連結器もどきとして密着

連結器を実装しています。 |

|

連結器の実装

・7835-7935間の連結面はACEカプラを使用しました。 |

|

連結器の実装

・密着連結器は追随性を高める為、スプリングを挿入し、連結器が

真直ぐになるようにしています。 |

|

車側灯の実装

・パーツはTOMIXの455系用を使用しています。 |

|

無線アンテナの実装

・アンテナはプラ引き伸ばし棒とプラ板から自作しています。 |

|

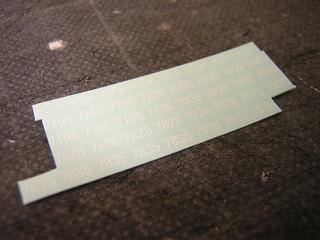

車番の作成

・車番はマッハ製の阪神社紋・数字(エッチングパーツ)を使用

しています。

車体貼付け前に切り抜いた番号を白塗装しておきます。 |

|

床下機器の製作

・7105F/7828Fで製作した床下機器をキャストコピーで再製作

します。 |

|

床下機器の実装

・機器レイアウトはバイブルであるレイルロード社の”サイドビュー

阪神”と先に製作した7828Fを参考に、それらしい機器を並べて

います。 |

|

車番貼付け

・先に塗装した車番を一文字ずつ貼付けていきます。

写真は7935側面車番。 |

|

車番貼付け

・7835も同様です。 |

|

車番貼付け

・7835の前面も小さいサイズの番号を貼付けます。 |

|

社紋、妻面車番インレタ作成

・7105F/7828F製作時にデカールを作成していましたが、この時に

7835Fの番号も入れていましたので、これを使います。 |

|

社紋デカール貼付け

・車体側面に社紋を貼付けます。 |

|

妻面車番デカール貼付け

・車体妻面に車番を貼付けます。 |

|

ヒューズボックス製作

・先に製作・塗装したヒューズボックスに、半分に切った485系の

碍子を接着した表現しています。

かなりオーバースケールですが、雰囲気ということで。 |

|

ヒューズボックス類の実装

・先に実装したヒューズ台にヒューズボックス、パンタ横ランボード

などを接着します。

山側より俯瞰。 |

|

ヒューズボックス類の実装

・配管ルートは現在の7861形を参考にしていますが、当時は

棒ヒューズを使用していたと思われ,若干配管ルートが違って

いる可能性があります。

まぁ雰囲気ということで...。 |

|

ヒューズボックス類の実装

・パンタグラフ周辺を山側梅田寄りから俯瞰。 |

|

落成

・途中入院による中断がありましたが、これにてひとまず落成〜。 |

|

7935(左)と7835(右)

・ヘッドライト点灯の状態。 |

|

7835を側面から

・側面方向幕点灯状態。

今回勘違いして制限抵抗(1kΩ)を外してしまいました。

これにより室内灯がかなり暗くなってしまったのではないかと

思われます。

どこかで手直し予定です。

(室内灯システム自体を根本的に見直すかもしれませんが)

2012-6/3 |

今回の直材費

★真鍮線材や配管止め、ステップは共通部品として当該金額に含めず。

★各パーツ類は購入時の価格(購入店により税込、税別混在)で記載。以降価格が変わっているもの多数あります。

・イチフジモデル阪神7801/7901-2次型紙(カット済)×2:@\1,260×2=\2,520

・フクシマ PT48グレー×1:@\3,360×1=\3,360

・フクシマ#1105 碍子(直流)×0.5:@\315×0.5=\158

・フクシマ#5010 1.2×8ネジ×0.4:@\315×0.4=\126

・エコーNo.614 パンタ碍子台×0.5:@\200×0.5=\100

・エコーNo.1607 貫通渡り板×0.25:@\250×0.25=\63

・エコーNo.2633 電車用胴受(新型用A)×0.25:@\420×0.25=\105

・エコーNo.1690 私鉄電車用運転台(一般型)×0.5:@420×0.5=210

・エコーNo.PW-2647-25 精密ワッシャ×0.25:@\100×0.25=\25

・エコーNo.B-2000 精密ナット(M2用)×0.25:@\100×0.25=\25

・エコーNo.2649 ジャンパ栓受(車体用E)×0.5:@\420×0.5=\210

・精密ビス(M2×6)×0.25:@\105×0.25=\26

・エンドウ#5702 密着連結器×1:@\1,575×0.2=\315

・エンドウ#2704 ワイパーA×1:@\315×0.125=39

・エンドウ#5802 ジャンパー連結気受(電車用-床下側-2連A):@\294×1=\294

・日光モデル TR-55×2:@\1,785×2=\3,570

・日光モデル 木製床板用センターピン×2:@273×2=546

・カツミ ACEカプラー×1:@\378×1=\378

・カツミ プラロングシート×2:@\315×2=\630

・KATO#7-503 (HO)白色室内灯セット×2:@\1,092×2=\2,184

・TAVASA#PN-028 250WヘッドライトA×1:@\250×1=\250

・マッハNo.52 阪神クリーム×1:@\550×0.25=\138

・マッハNo.53 阪神赤×1:@\550×0.25=\138

・マッハ阪神社紋・車番:@980×0.25=¥245

・白色LED:@\30×11=330

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

合計:¥15,984 → ¥7,992/両の最安値となりました。

2012-6/10

|