|

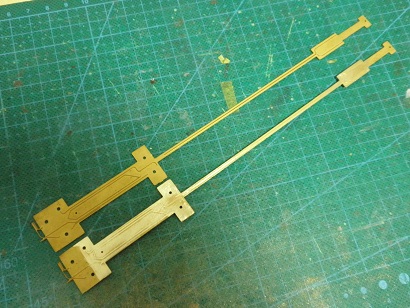

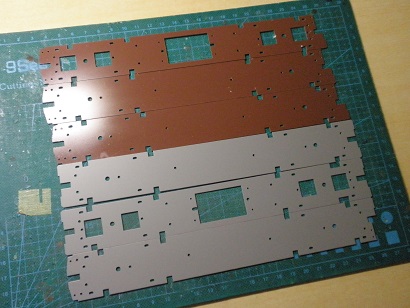

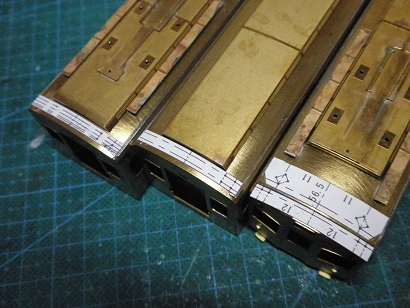

・妻板ステップ穴あけ(2024/8/24)

まずは妻面ステップ穴開け。

マッハさんの差し込みステップを使用しますので、Φ0.5mmの

穴をあけておきます。 |

|

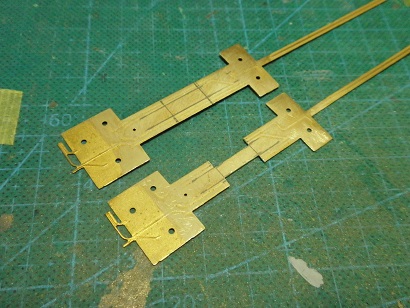

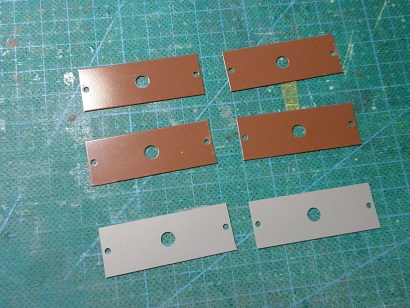

・妻板ステップ穴あけ(2024/8/24)

Mc、M車の大阪寄り妻板には空気配管用(と思われる)

がありますが、製品では省略されているため、配管止め

用の穴を開口しておきます。 |

|

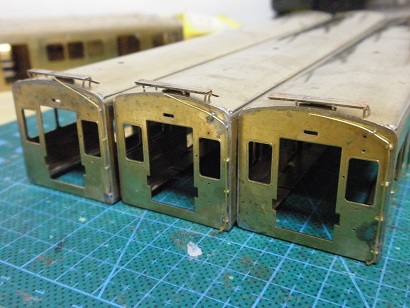

・前面ライトケース取付(2024/8/25)

前面に取付けるパーツ類は箱組の前に半田付け

しておきます。

写真はライトケースとキャブインテリア支えパーツを

半田付けした状態。

まずは重い腰を上げたということで...。

2024/9/15 |

|

・乗務員ドア取付(2024/8/25)

乗務員ドアと手摺を先に取り付けておきます。 |

|

・屋根裏パーツ類の取付(2024/8/25)

屋根裏に貼り付ける、仕切支えなどのパーツも

はんだ付けしておきます。 |

|

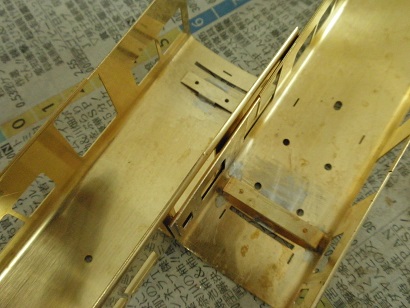

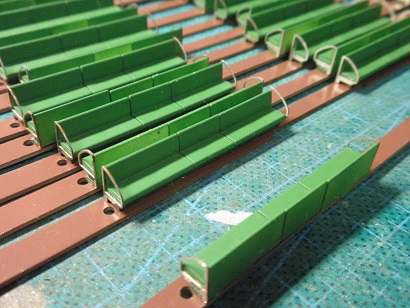

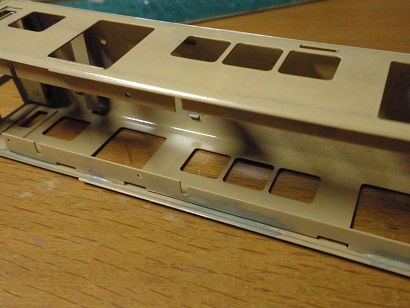

・車体アングル取付(2024/8/25)

アングルも箱組前に取付けておきます。 |

|

・車体アングル取付(2024/8/25)

ドア下靴ヅリをガイドにする構成ですが、当たりが

弱い為、写真の様な工具ではさんで固定して半田を

流します。 |

|

・車体アングル取付(2024/8/25)

ドア下靴ヅリ部のアップ。

もう少し出っ張って欲しい気がします。 |

|

・車体アングル取付(2024/8/25)

半田付け完了。

キサゲで余分なはんだを削り落とします。 |

|

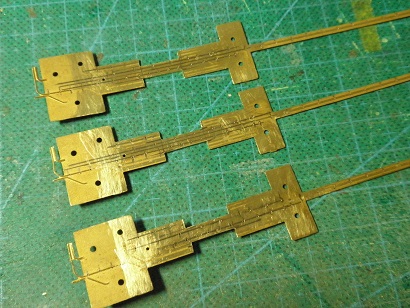

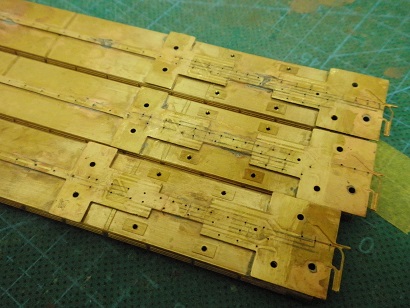

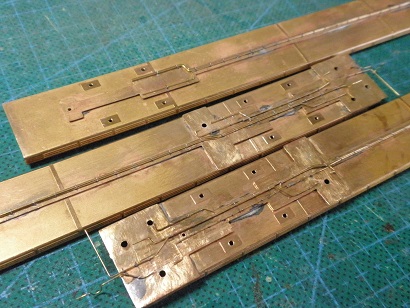

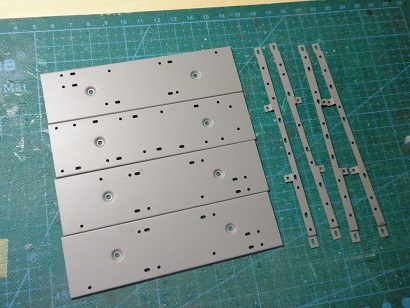

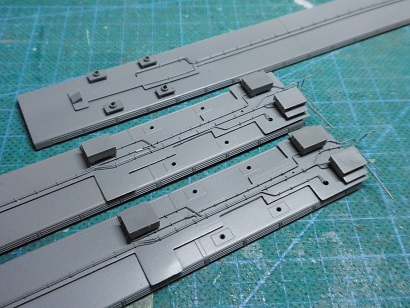

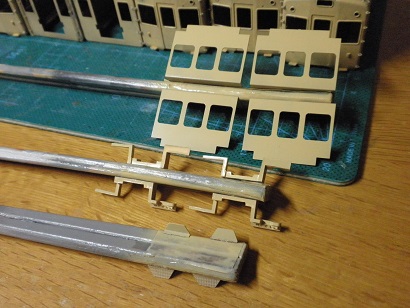

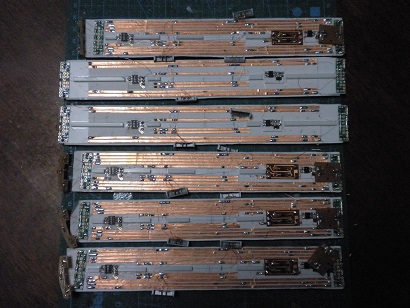

・車体アングル取付(2024/8/25)

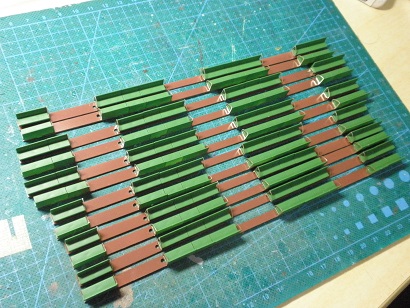

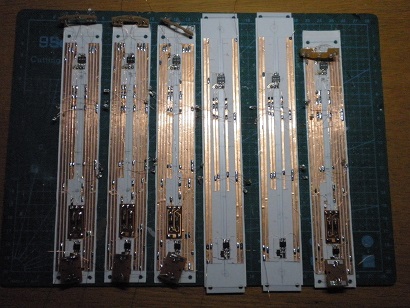

6両アングル取付完了。

そのあと、妻板と前面を半田付けして箱組します。 |

|

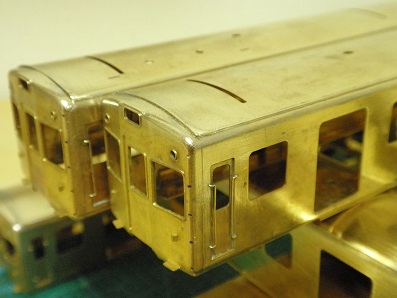

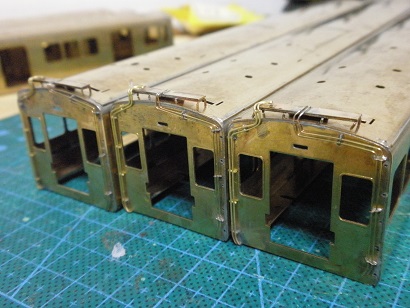

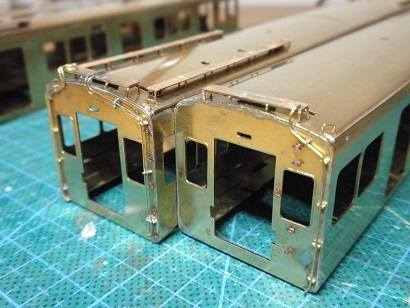

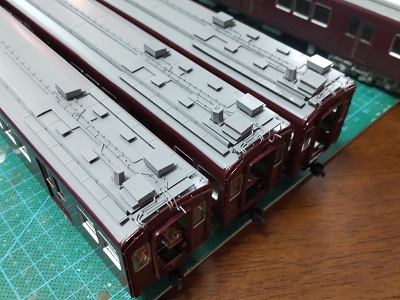

・車体箱組(2024/8/25)

6両箱組完了。

|

|

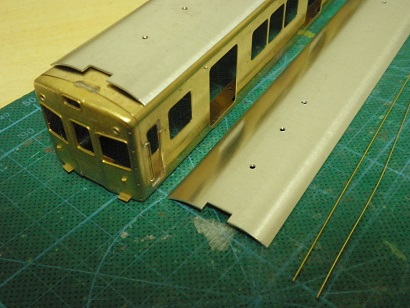

・雨樋取付(2024/8/30)

雨樋を取付けます。

位置決めにはアルミ製の位置決め治具が添付されている

ので活用します。

雨樋用はΦ0.5mm真鍮線が同封されていますが、過去製作

した車両に合わせ、0.6×0.3mmの帯材に変更しています。

|

|

・雨樋取付(2024/9/1)

雨樋取付完了。

先頭車前方のコーナーパーツも合わせて

取付けます。 |

|

・雨樋取付(2024/9/1)

6両雨樋取付完了。 |

|

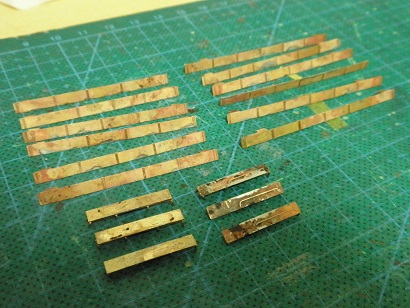

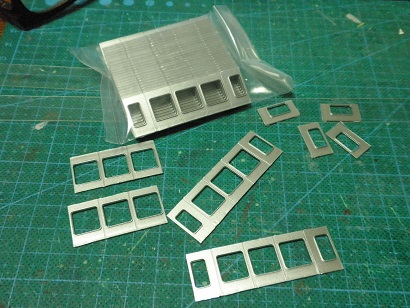

・ランボード組立(2024/9/1)

ランボード類は説明書に従い、ランボード板部と

台座部分を半田付けします。

足部分が細く、強度が無い為、足俺に注意が必要です。

|

|

・モニタルーフ組立(2024/9/1)

モニタルーフ用妻板を半田付けします。 |

|

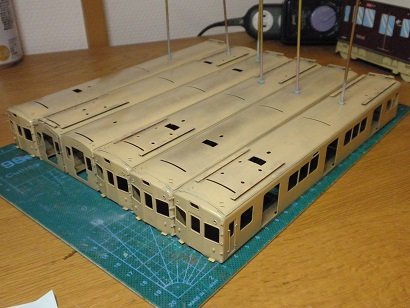

・モニタルーフ組立(2024/9/1)

車体に乗せて見たくなるので、乗せてみました。 |

|

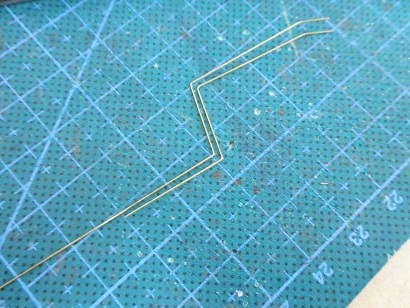

・配管渡り板組立(2024/9/4)

配管渡り板ですが、パーツはエッチング成型で、

主配管もモールドで表現されています。

数十万する金属製品の表現レベルがモールドで

良いのか?と悩むこと数日。

思い切って配管やり直すこととして、モールド表現を

削り落とすことにしました。

もう後戻りできません。

2024/9/22 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/6)

加えてレイルロード社の2000系vol.1を見ていると、

昇圧後には渡り板形状が変わっているようです。

(知らなかった...)

ということで、切り込みを入れました。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/6)

Tp車6692用のパンタ台を入手出来たので、早速車体に

実装。

クーラー位置もM車と同じ位置に変更します。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/10)

配管ルートをケガキ、配管止め位置を決めます。

その後配管止め位置をΦ0.4mmのドリルで穴を

開けておきました。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/10)

写真は神戸寄りパンタ周辺。

穴開けは1両当たり57か所になります。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/13)

配管渡り板をモニタルーフに半田付けします。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/13)

この状態で、配管止め穴をΦ0.4mmのドリルでさらって、

モニタルーフと貫通させます。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/13)

この状態で、配管止め穴をΦ0.4mmのドリルでさらって、

モニタルーフと貫通させます。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/14)

主配管はΦ0.4mm、その他はΦ0.3mmの真鍮線で

再現します。

Φ0.3mmはΦ0.2mm位の方が良かった気がします。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/14)

まずは1台分、配管を取付完了。

裏面から。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/14)

配管止めは市販のパーツは使用せず、線材をほぐした

ものを使用して割ピンの応用で取り付けています。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/14)

屋根上から全景。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/14)

写真は大阪寄りパンタ台周辺。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/14)

写真は大阪寄りパンタ台周辺。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/15)

3両分量産。.

|

|

・配管渡り板組立(2024/9/15)

メーカー完成品とは差別化できたかと思います。 |

|

・配管渡り板組立(2024/9/15)

ちょっと嬉しいので、配管渡り板を肴に一献。

2024/9/29 |

|

・配管取付(2024/9/16)

高圧配管などのパーツを取りつけていきます。

なお製品として空気配管は付いていないようですので、

Φ0.3mmの真鍮線で追加します。 |

|

・配管取付(2024/9/16)

マステで仮止めして、半田を流します。 |

|

・配管取付(2024/9/16)

空気配管の取付完了。

屋根車端部のランボードは塗装後接着を考えていましたが、

パーツ足の強度が弱そうでしたので、取り付けることにしま

した。

既にランボードの足が折れている箇所があるので、後日

修正します。

|

|

・配管取付(2024/9/16)

空気配管はこの後屋根に回し、車端ランボード上に

半田付けします。 |

|

・配管取付(2024/9/16)

高圧配管、空気配管取付完了。 |

|

・配管取付(2024/9/16)

空気配管の位置がやや下がり気味なので後日修正

します。

ひとまず取付けるものは取り付けたので、塗装に

備えます。

2024/10/6 |

|

・シート組立(2024/9/24)

ちょっと塗装出来る機会が出来たので小物を。

シートを塗装して組立てます。

まずはシートの塗装を行い、端部の手摺を接着します。 |

|

・シート組立(2024/9/25)

シート台座は床色を吹き付け、組立てたシートを接着

していきます。 |

|

・シート組立(2024/9/25)

6両分組立完了。 |

|

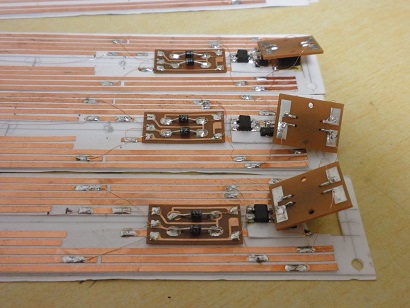

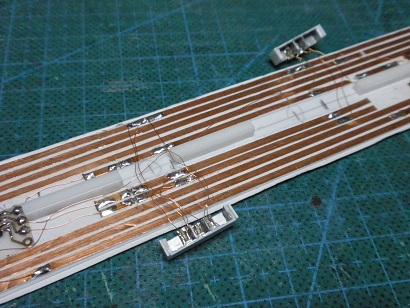

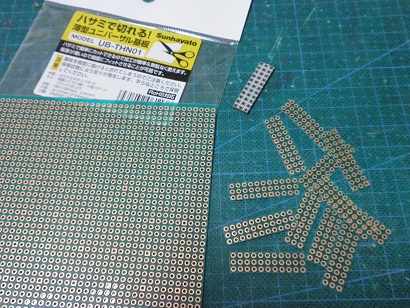

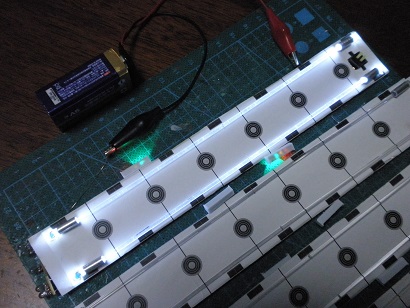

・室内照明関係組立(2024/10/1)

室内灯は定番の夕庵方式を採用しますが、カツミの車両

の場合、屋根上パーツ取付に関する出っ張りがあるので、

従来の基板厚(t=1.6mm)では高さ方向に干渉します。

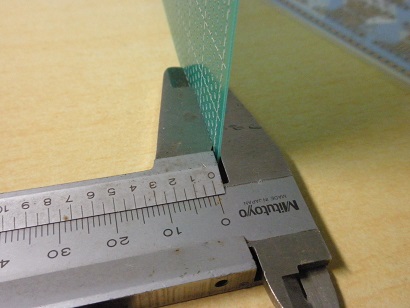

よって薄手の基板を調達しました。 |

|

・室内照明関係組立(2024/10/1)

t=0.4mmのガラエポ基板。

ハサミでも着ることが出来るそうで、作業性は良さそうです。

今回回路構成を見直す予定です。

2024/10/13 |

|

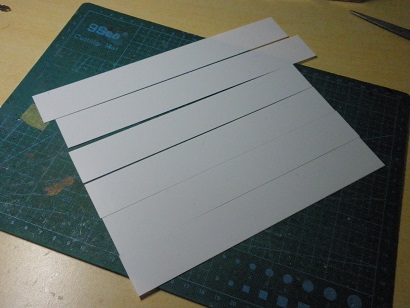

・室内照明関係組立(2024/10/2)

天井板はt=0.5mmのプラ板を使用します。 |

|

・室内照明関係組立(2024/10/15)

基本配線は銅テープを使用した自作紙基板で行い、

線材を極力減らします。 |

|

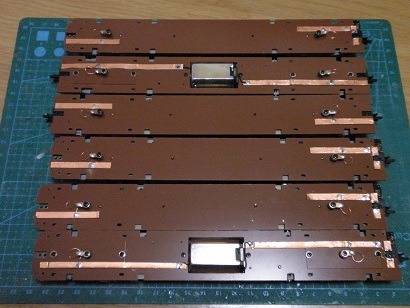

・床板塗装(2024/10/15)

塗装出来る機会があったので、床板を塗装。

室内はマッハNo.8:パレット貨車、床下側は手持ちの

マッハNo.23:明灰色を使用しています。

明灰色は少し明るめの様な気もしますが、当時は

グレーが現在より明るめだった記憶がありますので、

ねずみ1号の代用としました。 |

|

・床板塗装(2024/10/15)

MPギア部のカバーも同様です。 |

|

・床板塗装(2024/10/15)

床下機器の台座も同様です。

床下機器類まで手が回りませんでしたので、次回

塗装の機会が来るまで保留です。 |

|

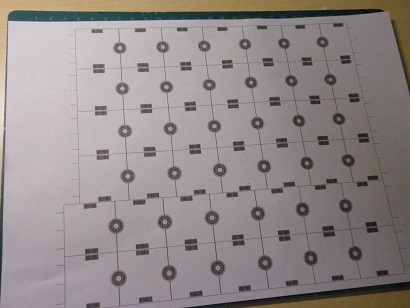

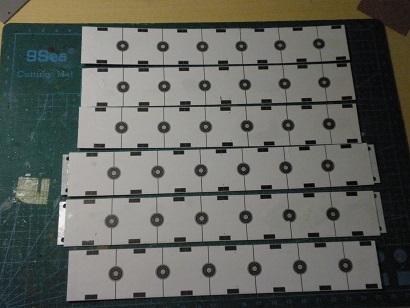

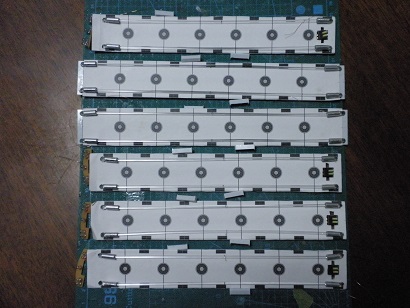

・室内照明関係組立(2024/10/15)

室内照明関係に戻ります。

まずは天井模様(夏仕様)から。

レイルロード社の聖書を参考に、おおよそのレイアウトを

決めて作図→印刷。 |

|

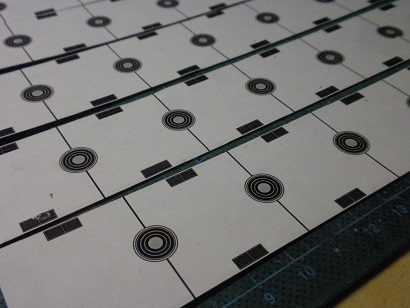

・室内照明関係組立(2024/10/18)

先に切り出したプラ板に貼り付けます。

中間車2両分の長さ方向の寸法が足りていない

ですね。 |

|

・室内照明関係組立(2024/10/18)

本当はファンデリアのところを抜きたいところですが、

雰囲気で充分かと印刷で済ませます。

そこまでする必要も無いのかなと。

ファンデリアカバーを作って、冬仕様にしようかとも

考えています。

2024/10/20 |

|

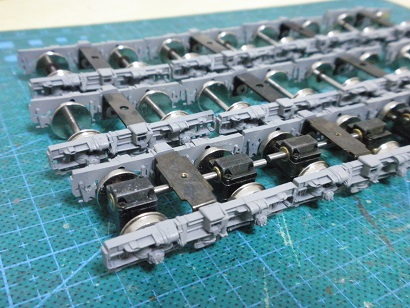

・床下関係組立(2024/10/21)

塗装出来る機会があったので、台車や床下機器類を

塗装。

床板と同様マッハNo.23:明灰色を使用しています。 |

|

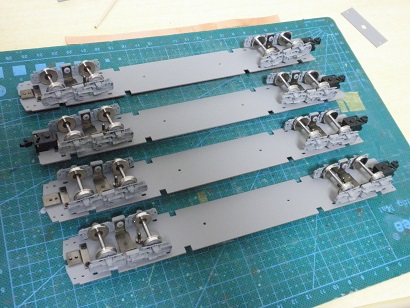

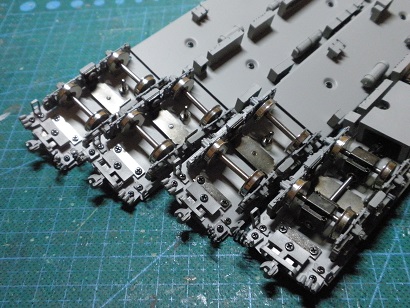

・床下関係組立(2024/10/21)

塗装して6両分組立ました。

動力は2両。MPを組込んでいます。 |

|

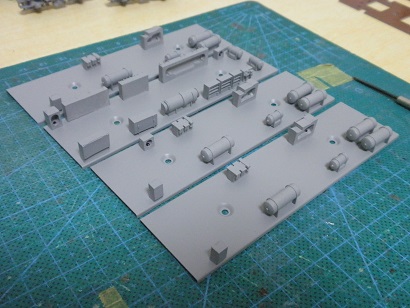

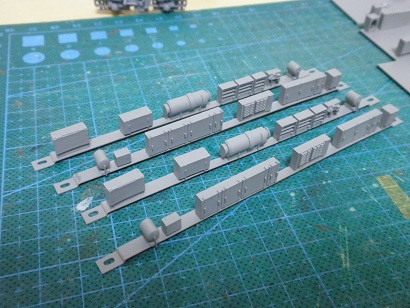

・床下関係組立(2024/10/21)

床下機器類も塗装しています。

台座に取り付けていきます。 |

|

・床下関係組立(2024/10/22)

床下機器類を台座に取り付けました。

写真はモーターなし車用の4両分です。 |

|

・床下関係組立(2024/10/22)

写真はモーター車用の2両分です。

組み上がった床下機器を、床板に取り付けていきます。

2024/10/27 |

|

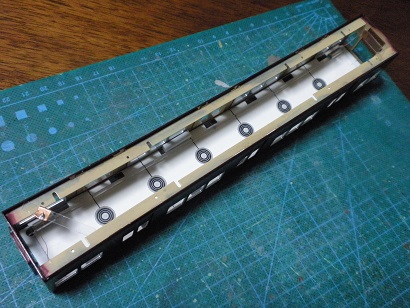

・床下関係組立(2024/10/23)

床板に台車を取り付けます。

まずはモーターなし車用4両。 |

|

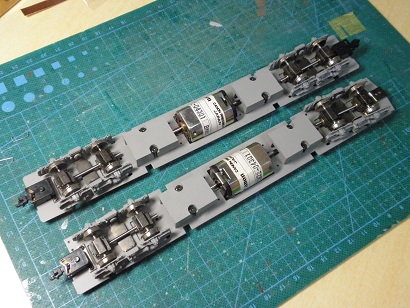

・床下関係組立(2024/10/23)

次はモーター車の2両分。

キットに付属頂いたEN-22を使用します。 |

|

・床下関係組立(2024/10/23)

無事モータ取付完了。

実は付属のモーターは一般形で、指定品は短軸型。

当然長さが合わないので、モーター軸を切り落として

調整しています。 |

|

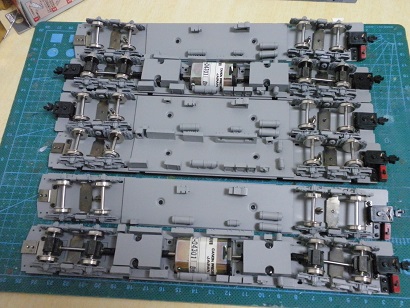

・床下関係組立(2024/10/26)

モーターなし4両も床下機器を実装。 |

|

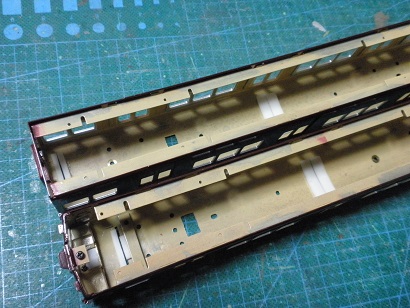

・床下関係組立(2024/10/26)

室内側俯瞰。

モータ用配線や照明用配線を取り付けています。

線材を少なくするため、銅テープを多用しました。 |

|

・床下関係組立(2024/10/26)

床下類が組み上がったので、いつもの無負荷慣らし運転に

投入しました。

2024/11/3 |

|

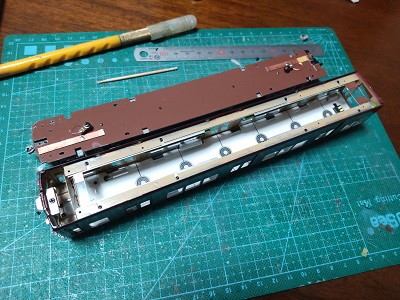

・仮組(2024/11/6)

ここで一旦仮組。

ある程度進んでくると、こういうことをやってみたく

なります。

結局進みが遅くなる訳ですが...。 |

|

・仮組(2024/11/6)

オカさんのキットと比較して、前面がなんとなく「のっぺり」

した感じがします。

素材のせいか、方向幕や腰回りの標識灯有無による

ものでしょうか? |

|

・仮組(2024/11/6)

側面より俯瞰。

特に干渉等の問題は無さそうです。 |

|

・床下関係組立(2024/11/17)

ステップやジャンパ栓等のパーツを忘れていたので

塗装しておきました。 |

|

・床下関係組立(2024/11/19)

車体に取り付けます。

連結器はひとまず全車キット付属のダミー連結器を

取り付けておきました。 |

|

・床下関係組立(2024/11/19)

再度車体と組み合わせると、なぜかホース付きジャンパ栓

の台座と干渉するようです。

スペーサを挟む等の対応を考えています。

2024/11/24 |

|

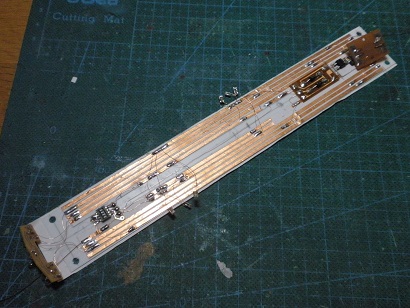

・室内照明関係組立(2024/11/6)

製作日付は戻りますが、室内照明関係に戻ります。

先に作成した天井板に配線を行います。

配線は基本銅テープで行い、線材は極力短くなるように

しました。 |

|

・室内照明関係組立(2024/11/6)

ヘッドライト、標識灯/尾灯はキット付属の電球を使用

しました。 |

|

・室内照明関係組立(2024/11/6)

前照灯、標識灯/尾灯用ダイオードや、標識灯選択

スイッチ類もキット付属のパーツを使用しています。 |

|

・室内照明関係組立(2024/11/23)

個人的都合で少し放置していましたが、製造再開です。 |

|

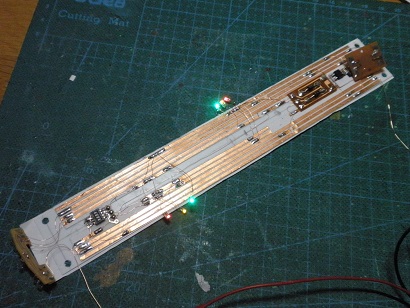

・室内照明関係組立(2024/11/23)

何を追加したのか写真では判りにくいと思いますが...。 |

|

・室内照明関係組立(2024/11/23)

側面の種別表示器用のLEDを仕込みました。

写真左側のスイッチはその選択用です。

2024/12/1 |

|

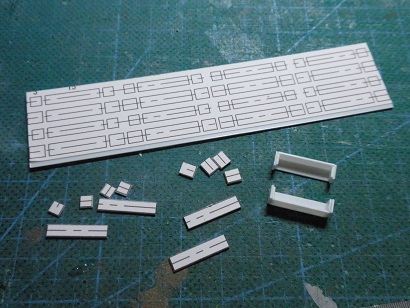

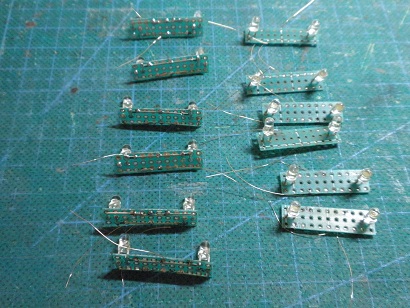

・室内照明関係組立(2024/11/25)

種別表示器用の遮光ケースを作成します。

t=0.5mmとt=0.2mmのプラ板を切出して、箱状に

組みます。 |

|

・室内照明関係組立(2024/11/27)

仕切を付けて完成。

6両分12個となります。

|

|

・室内照明関係組立(2024/11/28)

遮光性向上のため、内側に銀を色差しを行い

種別表示用のLEDを接着します。

|

|

・屋根上手摺取付(2024/11/30)

屋根上の手摺類の取付を忘れていたので、後追い

実装。

穴開け位置決めのため、穴寸法をシール紙の印刷して

車体に貼り付けています。 |

|

・屋根上手摺取付(2024/11/30)

穴開け完了。 |

|

・屋根上手摺取付(2024/12/6)

Φ0.3mmの真鍮線を瞬着で固定しました。 |

|

・屋根上パーツ塗装(2024/12/1)

日付は逆戻りしますが、屋根上パーツ類の塗装を済ませ

組立てます。 |

|

・屋根上パーツ塗装(2024/12/1)

パーツ類実装。

パンタ撤去側のパンタ台は、穴をふさぐ加工が必要なので

後日取り付けます。

2024/12/8 |

|

・車体塗装(2024/12/20)

年末年始にマルーン塗装をできれば...と思い、

下地塗装に入ります。 |

|

・車体塗装(2024/12/20)

酸洗い→クレンザー洗い→中性洗剤洗いで車体の

輝きを取り戻します。 |

|

・車体塗装(2024/12/21)

洗浄後、塗装前にステップ類を接着します。

過去の経験上、作業中に曲げたり、折れたり、外れたり

することが多いので、塗装直前で接着することにしています。

前面はキット付属のステップを使用しています。 |

|

・車体塗装(2024/12/21)

妻面側はマッハの差し込みステップを使用しています。 |

|

・車体塗装(2024/12/21)

まずは下地にミッチャクロンを吹きました。

今日はここまで。

室内色から吹いていきます。

2024/12/22 |

|

・車体塗装(2024/12/23)

塗装はまず室内色から。

吹込みよる表面のざらつきを押さえるため、表側も

同色を吹いています。 |

|

・車体塗装(2024/12/23)

どちらかというと室内側は念入りに吹いています。 |

|

・車体塗装(2024/12/23)

仕切り板や、運転台も同色に塗装しておきます。 |

|

・車体塗装(2024/12/28)

次は車体の下地塗装です。

室内をマスキングし、マッハのNo.4:赤13号を吹いて

います。 |

|

・車体塗装(2024/12/28)

この段階から表面が平滑になる様に、また埃が付か

ない様に、注意して塗装していきます。 |

|

・車体塗装(2024/12/31)

次にマルーン塗装になります。

昭和45年頃のマルーンはどうだったか記憶が怪しい

のですが、イメージでマッハNo.59B:阪急マルーン(新)を

使用しました。 |

|

・車体塗装(2024/12/31)

薄めに溶かした塗料を、10回ほど塗り重ねました。

ただ、1両。

柚子肌が酷く、リワークが不可でしたので、潔く

シンナープールにドボン。

再塗装しました。

|

|

・車体塗装(2024/12/31)

塗装後、食器乾燥機で乾燥させます。 |

|

・車体塗装(2024/12/31)

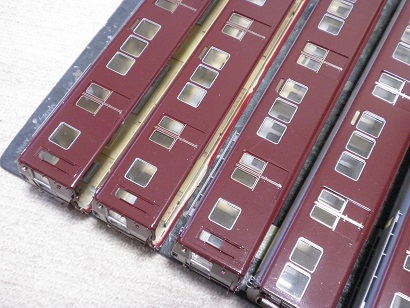

車体マルーン塗装完了。 |

|

・車体塗装(2024/12/31)

車体マルーン塗装完了。 |

|

・車体塗装(2024/12/31)

昭和45年頃は、そんなにつやつやでは無かった

イメージもあり、光沢はやや抑えめです。

今年は珍しく、年内に塗装が終わり、正月三が日から

寒空の下で塗装することがなさそうです。

2025/1/5 |

|

・車体塗装(2025/1/2)

新年は客用ドアの窓枠とドアレール類の磨き出し。

6両といえど新年早々の修行です。 |

|

・車体塗装(2025/1/2)

まずまずでしょうか。

失敗(削りすぎ)は1か所。

リワークしておきます |

|

・車体塗装(2025/1/2)

塗料の削りカスなどが残りますので、エアーで吹き

飛ばして綺麗にしておきます。 |

|

・車体塗装(2025/1/3)

正月三が日は...と思いつつ、屋根の塗装です。

マスキングを施し、ガイアのNo.1005:ねずみ色1号を

吹いています。 |

|

・車体塗装(2025/1/5)

屋根グレー塗装後は前面と妻面のサッシに銀を

差します。

|

|

・車体塗装(2025/1/3)

目が悪くなってきた為か、色入れが苦手な作業に

なりました。

写真は前面。

この点はパーツ貼付け方法のオカさん方式が個人的には

作りやすいです。

|

|

・車体塗装(2025/1/5)

写真は写真は妻面側。

|

|

・車体組立(2025/1/5)

前面用パーツを準備します。

写真は幌枠と前照灯。 |

|

・車体組立(2025/1/8)

窓セルを切出します。

今回室内側にデコラ模様シート貼付けを予定している

ため、出来るだけ薄くしたいと思い、製品パーツでなく

透明プラ板(t=0.2mm)を使用しました。 |

|

・車体組立(2025/1/8)

アルミサッシは、プラ製系パーツを車体裏側から貼付ける

構成です。

3連、2連と必要数を切出します。 |

|

・車体組立(2025/1/8)

切出し完了。

種別表示器の周辺はあらかじ欠き取りを入れています。

このパーツに先に切り出した透明プラ板を貼付けて

いきます。 |

|

・車体組立(2025/1/11)

客窓を貼り付けてみました(上)。

これで一気に阪急電車っぽくなります。

「阪急電車は窓枠で出来ている」と言っても過言ではないと

個人的に思っています。 |

|

・車体組立(2025/1/11)

6両分窓セル貼付完了。 |

|

・車体組立(2025/1/11)

窓枠表現は、オカさんの窓枠パーツに比較すると、

どうしても劣ってしまいますが、その組立性と見栄えは

充分では無いかと思います。

2025/1/12 |

|

・車体組立(2025/1/12)

前面幌枠とドアノブを取付けました。 |

|

・車体組立(2025/1/12)

前面幌枠とドアノブ、種別表示灯のパーツを取付けました。

これで一気に阪急らしくなりました。

「阪急電車は幌枠で出来ている」と言っても過言ではないと

個人的に思っています。 |

|

・車体組立(2025/1/12)

室内灯ユニットの室内灯用LED基板を製作します。

今回、レイアウトの関係から高さ方向の寸法を抑える

必要があり、t=0.4mmのガラエポ基板を採用しました。

ハサミで切断できることもあり、加工性が向上します。 |

|

・車体組立(2025/1/13)

いつも通りΦ3mmの砲弾型LEDを2個/基板で実装

します。

今回整流用ダイオードを天井板側に実装し1個化とした

ため、この基板には実装していません。 |

|

・車体組立(2025/1/14)

室内灯用LED基板を天井板に取付け、天井板に配置した

該当電極の銅テープに接続します。 |

|

・車体組立(2025/1/14)

夕庵式ということで、室内灯用LED基板間に蛍光灯を模した

透明プラ棒を通します。

透明プラ棒を両側から照らして、光らせる構成です。 |

|

・車体組立(2025/1/14)

室内灯ユニットの試験点灯。

室内灯は問題なさそうです。

これから仕上げに入っていきます。

2025-1/19

|

|

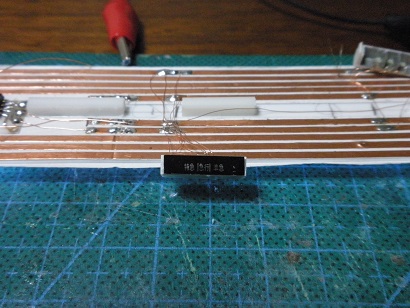

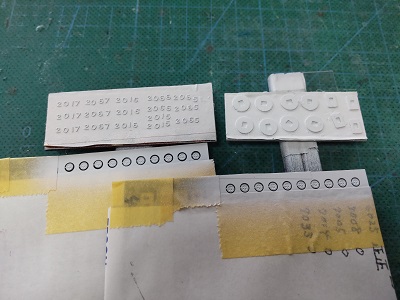

・車体組立(2025/1/15)

側面の種別表示器用に「特急|急行|準急」表示ボードを

作成します。

「特急|急行|準急」の表示はJWCADで作図後、

MDプリンターにデカール印刷し、透明プラ板に貼付けて

います。 |

|

・車体組立(2025/1/15)

種別表示器用の遮光ケースに表示ボードを貼付ます。 |

|

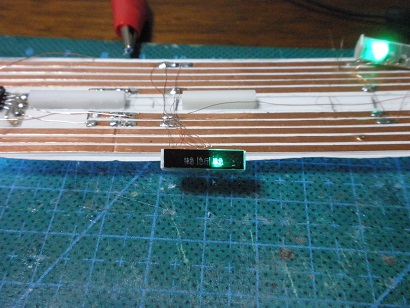

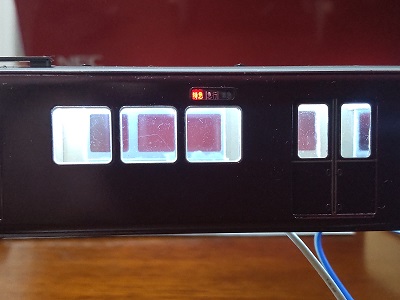

・車体組立(2025/1/15)

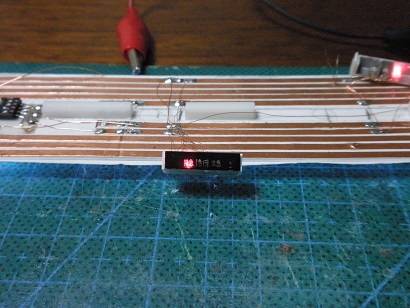

試験点灯「特急」。 |

|

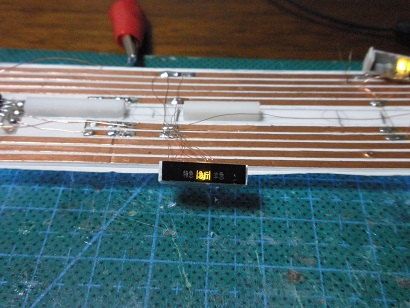

・車体組立(2025/1/15)

試験点灯「急行」。 |

|

・車体組立(2025/1/15)

試験点灯「準急」。 |

|

・車体組立(2025/1/15)

実車ではありえない「全点灯」。

実現して見たかった種別表示器点灯化。

何とかなりそうです。

2025/1/26

|

|

・車体組立(2025/1/25)

運転台パーツのメーター部に色差ししておきます。

|

|

・車体組立(2025/1/29)

種別表示を切り換えるためのスイッチは天井から

アクセスする事を考えています。

よってモニタ-ルーフの取り外しができるようにします。

モニタルーフの固定方法として、モニタルーフの足を

ゴム素材で挟みこむようにしてみます。

消しゴムを薄くスライスし、天井裏に貼り付けておきます。

|

|

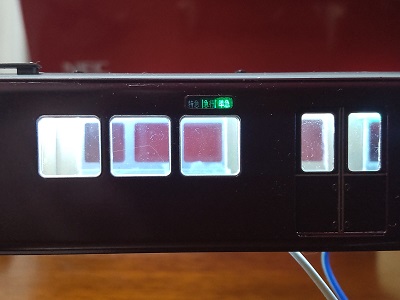

・車体組立(2025/1/29)

室内灯ユニットを車体に組み込みます。 |

|

・車体組立(2025/1/29)

天井側からの俯瞰。

開口部に無事スイッチがが顔を出しました。

スイッチはこちらから操作します。

2025/2/2

|

|

・車体組立(2025/2/4)

照明関係の点灯確認。

前照灯、種別表示灯は無事点灯。

|

|

・車体組立(2025/2/4)

照明関係の点灯確認。

尾灯も無事点灯。

|

|

・車体組立(2025/2/4)

照明関係の点灯確認。

室内灯も無事点灯。

|

|

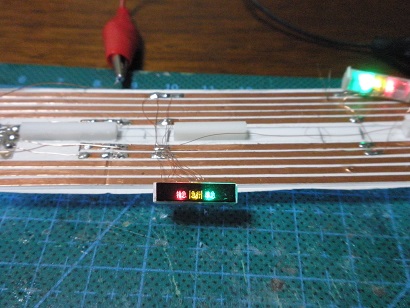

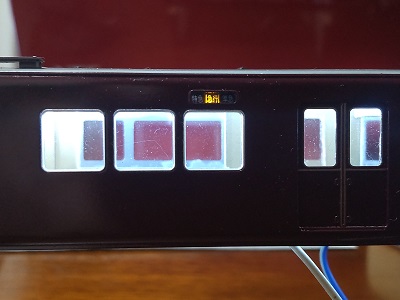

・車体組立(2025/2/4)

問題の種別表示。

まずは「特急」。 |

|

・車体組立(2025/2/4)

「|急行|」。 |

|

・車体組立(2025/2/4)

「準急」。

もう少し光量を落とした方が良かったかもしれません。

|

|

・車体組立(2025/2/6)

先に組立てたシートを実装。 |

|

・車体組立(2025/2/6)

内装にデコラシートを貼り付ける予定ですが、まずは

仮落成を目指し組立を進めます。

キット付属のシートは端部の手すりパーツが付属して

いるので、真鍮線曲げて接着等の作業が不要で

助かります。

2025/2/9 |

|

・車体組立(2025/2/9)

車体と床板を組合わせてみました。 |

|

・車体組立(2025/2/9)

前面から俯瞰。

だいぶと阪急らしくなってきました。 |

|

・車体組立(2025/2/9)

Mc車を側面から俯瞰。 |

|

・車体組立(2025/2/9)

大阪寄りパンタ台周辺。 |

|

・車体組立(2025/2/9)

神戸寄りパンタ台周辺。 |

|

・車体組立(2025/2/9)

車番貼付けに向け、マッハの車番と社章パーツの白を

吹いておきます。 |

|

・車体組立(2025/2/9)

入手したパンタ(PT-43)はグレータイプでしたので、同時に

銀を吹いておきます。 |

|

・車体組立(2025/2/13)

車番および社章を貼付け完了。 |

|

・車体組立(2025/2/13)

前面より俯瞰。

この顔を見、やはり「阪急は車番で出来ている」と思って

しまいます。 |

|

・車体組立(2025/2/13)

再びMc車を側面から俯瞰。 |

|

・車体組立(2025/2/18)

ワイパー実装。

キット付属のパーツを実装しようとしたところ、ストローク

長が短く却下。

エコーのパーツも試しましたが、やはり短いです。

最終的にホビーメイトさんの7000系キット付属の余った

ワイパーを採用しました。 |

|

・車体組立(2025/2/18)

先に銀塗装したパンタを取り付けます。

これにて、取り付けるものは取り付けました。 |

|

・車体組立(2025/2/18)

パンタ上昇。

何となく、ちょっとデカい気がします。 |

|

・車体組立(2025/2/18)

再びMc車を側面から俯瞰。 |

|

・車体組立(2025/2/18)

これにて6両落成です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

2025/3/2 |

|

・車体組立(2025/2/18)

遅ればせながら、看板の作成です。

キット付属のパーツを白塗装し、キット付属のシールを

貼り付けています。

種別表示を切換えできるようにしましたので、特急、急行

準急、普通の全種類を用意しました。

準急の設定は、池田-大阪ではなく、宝塚−大阪か

箕面−大阪にして欲しいところです。 |

|

先頭車:2016(右)と2065(左)

・基本は須磨浦公園の青看板+ブレーブス坊やの

2枚看板としています。

中間に挟まれる2016は、撮影用に急行を取付けて

います。

|

|

先頭車:2017(右)と2067(左)

・基本は須磨浦公園の青看板+ブレーブス坊やの

2枚看板としています。

中間に挟まれる2067は、撮影用に急行を取付けて

います。

2025/3/30

|